Quelle: bidok.uibk.ac.at, Gertrud Köck

Chaostheorie

Aspekte für die Pädagogik

Releaseinfo: Diplomarbeit zur Erlangung eines Magistragrades der Philosophie an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck. eingereicht bei: a.o. Univ. – Prof. Dr. Volker Schönwiese, Betreuung: Univ.-Vetr. Ass. Mag. Sigrid Köck-Hatzmann, am Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Innsbruck. Breitenwang, März 1999

Inhaltsverzeichnis

- 1 EINLEITUNG

- 2 PERSPEKTIVENWECHSEL

- 2.1 EIN WELTBILD IM UMBRUCH

- 2.1.1 Das griechische Weltverständnis

- 2.1.2 Das jüdisch-christliche Weltverständnis

- 2.1.3 Das mechanistisch – kartesianische – newtonsche Weltverständnis

- 2.1.4 Der physikalische und psychologische Determinismus

- 2.1.5 Das neue Weltbild der Naturwissenschaften

- 2.1.6 Das holographische Weltbild

- 2.1.7 Das chaostheoretische Weltbild

- 2.1 EIN WELTBILD IM UMBRUCH

- 3 CHAOS

- 4 VON DER ORDNUNG ZUM CHAOS

- 5 VOM CHAOS ZUR ORDNUNG

- 6 RHYTHMUS

- 6.1 RHYTHMUS – GESCHICHTLICHE ÜBERLEGUNGEN

- 6.2 RHYTHMIK – EIN DIALOGISCHES PRINZIP

- 6.3 RHYTHMUS – LERNEN DURCH BEWEGUNG

- 6.4 RHYTHMUS – BEWEGUNG ZWISCHEN INNEN UND AUSSEN

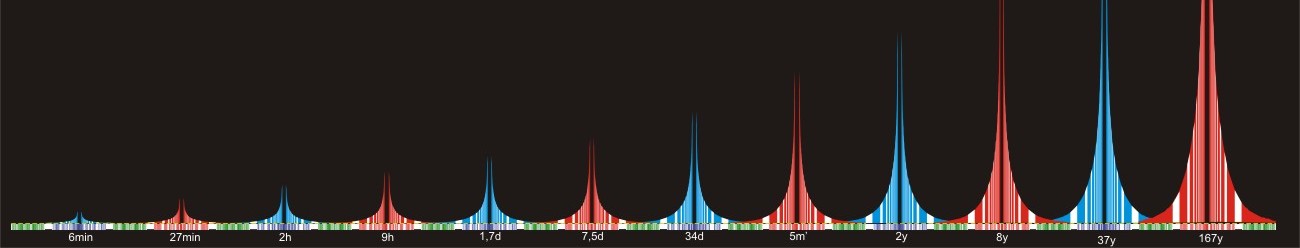

- 6.5 RHYTHMUS – ZEITRÄUME

- 6.6 RHYTHMUS – DER INBEGRIFF ALLEN LEBENS

- 6.7 RHYTHMUS – EIN KÜNSTLICHES KONSTRUKT

- 6.8 RHYTHMUS – BEDEUTUNG FÜR DIE FLIESSGEWÄSSER

- 7 DIALOG

- 8 GLOSSAR/CHAOSTHEORIE

- 9 GLOSSAR / FLIESSGEWÄSSER

- 10 LITERATUR

- LEBENSLAUF

Mit vorliegender Arbeit versuche ich mich mit verschiedenen Begriffen aus der Chaostheorie auseinanderzusetzen und ihre Bedeutung für die Pädagogik zu erfassen.

Die Begriffe stammen aus den naturwissenschaftlichen Richtungen, wie z.B. Mathematik, Physik, Chemie u.a.. Das bringt gewisse Schwierigkeiten mit sich, da für mich als Geisteswissenschaftlerin diese Bereiche zuerst einmal fremd sind. ich beschränke mich deshalb auf jene Begriffe, die mir in ihrer Bedeutung für die Pädagogik grundsätzlich erscheinen. Mit verschiedenen Bildern, versuche ich Begriffe aus den verschiedenen Gebieten transparenter zu machen.

In den Naturwissenschaften Physik, Chemie und Biologie gibt es erstaunliche Erkenntnisse, die grundlegend für die Sichtweise eines neuen Weltverständnisses sind. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung zwischen einer reduktionistischen Denkweise und einem Ganzheitsdenken steht am Beginn meiner Arbeit.

In unserem Alltagsgebrauch bedeutet der Begriff „Chaos“ meist das Gegenteil von Ordnung. Für Chaostheoretiker jedoch ist dieses Wort zu einem Sammelbegriff geworden, der für eine umfassende Arbeitsrichtung innerhalb nichtlinearer dynamischer Systeme steht. Lebende Systeme sind in ihrer Entwicklung im Prinzip unvorhersagbar. Diese Erkenntnis halte ich für die Pädagogik von grundlegender Bedeutung. Pädagogen werden zu Begleitern von Erziehungsprozessen. Das Kind ist nicht mehr Objekt, das aufzunehmen hat was der Lehrer vorgibt, sondern es wird zum Partner, das die Auswahl seiner Lernschritte selber trifft.

Entwicklung zu beschreiben und zu erklären, scheint mir ein komplexes Unterfangen. Entwicklung verläuft meines Erachtens nie eindimensional, d.h. linear, sondern multidimensional, mit Brüchen und Widersprüchen.

Der Mensch ist ein sich selber organisierendes System. Wie jedes andere lebende System, entwickelt er sich durch ständige Selbsterschaffung, Strukturveränderung und Anpassung. Entwicklung verlangt und erfordert Dialog. Der Dialog hat im Vergleich zur Kommunikation und Interaktion eine besondere Beziehungsqualität oder wie R. Spitz es ausdrückt: „Leben im menschlichen Sinn kann nicht asozial, es muss sozial sein.“ (Spitz 1988, S.23)

Motivierend für meine Arbeit war vor allem meine persönliche Neugier. Die Auffassungen, zu denen ich gekommen bin, sind nicht die einzigen entwicklungs-theoretischen Lösungen. Eine wesentliche Rolle spielt dabei allerdings meine Überzeugung, dass nicht das Ergebnis das Wesentliche ist, sondern der Weg. Dies entspricht meiner persönlichen Lebenserfahrung.

Damit dem Leser dieser Arbeit der Umgang mit den verschiedenen Begriffen aus der Chaostheorie leichter fällt, habe ich im Anhang ein Glossar erstellt. Ebenso für die Begriffe aus der Hydrologie, da ich öfters Bilder verwendet habe, die aus der Gewässerbiologie stammen.

Inhaltsverzeichnis

- 2.1 EIN WELTBILD IM UMBRUCH

- 2.1.1 Das griechische Weltverständnis

- 2.1.2 Das jüdisch-christliche Weltverständnis

- 2.1.3 Das mechanistisch – kartesianische – newtonsche Weltverständnis

- 2.1.4 Der physikalische und psychologische Determinismus

- 2.1.5 Das neue Weltbild der Naturwissenschaften

- 2.1.6 Das holographische Weltbild

- 2.1.7 Das chaostheoretische Weltbild

In den Naturwissenschaften Physik, Chemie und Biologie gibt es erstaunliche Beobachtungen. die grundlegend für die Sichtweise eines neuen Weltverständnisses sind.

Seit dem 17. Jahrhundert gibt es in der europäischen Geistesgeschichte eine Auseinandersetzung zwischen Reduktionismus und Ganzheitsdenken. Diese Auseinandersetzung wird sich wahrscheinlich noch weiter fortsetzen. Dabei fällt der Philosophie die wichtige Aufgabe zu, Ethik in die Wissenschaft einzubringen.

Seit frühester Zeit ist die Menschheit gewohnt, die Unordnung, das Chaos, aus der Sicht der Ordnung zu beschreiben. In der Schöpfungsgeschichte wird genau aufgezählt, wie Gott die Ordnung aus der Finsternis – aus dem Chaos – ins Licht, in eine Ordnung gebracht hat. Aus Chaos wird Ordnung geschaffen.

„Eine alte Tradition besagt, die Philosophie habe mit Thales von Milet begonnen einem klugen Mann aus der Handelsstadt Milet im griechischen Kleinasien. Er habe dort im 6. Jahrhundert v. Chr. als erster Mensch begonnen zu philosophieren. Dieser Thales von Milet fragt sich: Was ist das Wesen von alledem, woher kommt, woraus entspringt alles? Was ist der Ursprung von allem? Was ist das Eine, alles Umfassende, das Prinzip, das macht, daß das alles wird und ist und besteht?

Das sind, wenn auch von ihm selber nicht so ausgesprochen, die Grundfragen des Thales, und indem er sie als Erster stellt, wird er zum Anfänger der Philosophie. Denn nach dem Wesen und nach dem Grund zu fragen, ist seitdem und bis heute das zentrale philosophische Anliegen.“ (Weischedel, S. 14)

„Das Bewegte, die Bewegung selbst, ist das Wirkliche, sagte Heraklit. Das Unwandelbare, das Immerseiende ist das Wirkliche, widersprach Parmenides. So ergaben sich zwei neue Grundbegriffe und ein neues Problem der Philosophie: Wandel und Unveränderlichkeit.“ (vgl. Theologischer Fernkurs, S.1ff)

Im Folgenden soll auf einige unterschiedliche Weltverständnisse und Weltbilder der abendländischen Geschichte hingewiesen werden, da sie unmittelbare Folgen für menschliches Handeln haben, in diesem Zusammenhang im besonderen mit unserem Handeln als Pädagogen. Das Weltbild verändert das Menschenbild – mithin auch das Bild, das wir uns z.B. über Menschen mit Behinderung, Entwicklungsbeeinträchtigung und psychischen Erkrankungen machen können.

Im griechischen Weltverständnis wird die Welt als Kosmos verstanden. Das meint zunächst Weltall, Universum als Gesamtheit des Wirklichen. Zugleich liegt im Wort „Kosmos“ die Bedeutung von Ordnung. Die ursprüngliche Bedeutung geht aus vom unmittelbaren Erfahrungsumkreis des Menschen: die Ordnung des Heeres, aber auch die gegliederte Ordnung der übrigen menschlichen Lebensbereiche ist angesprochen. Diese im menschlichen Bereich erfahrene Ordnung wird auf das Weltall ausgeweitet. So wird Welt im Ganzen von der unmittelbaren menschlichen Lebenswelt her ausgelegt und verstanden.

Kosmos ist so die schöne, harmonisch gegliederte Ordnung, aber als eine Einheit von Gegensätzen. Der ganze Kosmos ist vom Logos durchwaltet. Er hat eine Sinnstruktur, die nicht wir in ihn hineintragen, die wir aber wohl in Grenzen entdecken und erkennen können. Wie der Kosmos im Ganzen, so sind auch die menschliche Gemeinschaft und der einzelne Mensch vom gleichen Logogs durchwaltet. Das Ordnungsprinzip des Weltalls, der menschlichen Gemeinschaft und der menschlichen Einzelseele ist ein und dasselbe. So kann auch menschliches Zusammenleben nicht in Ordnung sein, wenn nicht die kosmische Ordnung verwirklicht ist.

Der Kosmos ist etwas Heiliges, zugleich naturhaft und göttlicher Bereich, Erscheinungsform des Göttlichen. Die angemessene Zuwendung ist das Schauen, die reine Theorie, das Betrachten der Schönheit und Ordnung der Welt.

Das jüdisch-christliche Weltverständnis unterscheidet sich sehr vom griechischen Kosmosverständnis. Danach ist die Welt die Schöpfung und das Werk Gottes. Welt ist selbst nicht Göttliches, sondern etwas von Gott Gemachtes, und zwar auf den Menschen, die Krone der Schöpfung hin Gemachtes. Welt hat Anfang und Ende. Welt ist der Raum für die Geschichte Jahwes mit seinem Volk. Welt wird als Geschenk und Auftrag Gottes gesehen.

Aus alledem wird deutlich: Wo Welt als Auftrag Gottes an den Menschen verstanden wird, kann der Mensch mit ihr sehr viel anders umgehen, als dort, wo er die Welt als göttlich zu verehren hat.

Die entzauberte und dem Menschen anvertraute Welt wird zugleich die vom Menschen verwertbare Welt. Natur wird zur Vorratskammer für alle Arten von Rohstoffen. Sie dient dem Menschen und bietet ihm alle Möglichkeiten des Umgangs mit ihr. Vom Wandel einer Naturlandschaft bis hin zu einer Kulturlandschaft ebenso, wie die Manipulation von pflanzlichen, tierischen und menschlichen Genen.

Das „mechanistisch-kartesianische Weltbild“ bzw.“kartesianisch-newtonsche Weltbild“ hat die Naturwissenschaften seit dem 17.Jahrhundert bestimmt. Geprägt wurde dieses Weltbild durch Galilei, Descartes und Newton.

Galileo Galilei (1564 – 1642):

G. Galilei, italienischer Naturforscher und Philosoph, benutzte als erster die Mathematik zur möglichst präzisen Formulierung von Naturgesetzen. Er fordert, dass die Wissenschaft sich auf die Untersuchung meßbarer und quantifizierbarer Eigenschaften von Körpern zu beschränken habe.

Galilei wurde neben seiner Entdeckung der Fallgesetze vor allem durch seine Leistungen in der Astronomie berühmt. Mit seiner Erfindung des Fernrohrs gelang es ihm, aus der Kosmologie eine gültige Wissenschaft zu machen. Dies führte zu einem Zusammenstoß mit der Kirche. Er gilt als Vater der modernen Wissenschaft, da es ihm gelang, wissenschaftliche Experimente mit der Anwendung der mathematischen Sprache zu verknüpfen. In der Philosophie müssen wir die Sprache und die Schriftzeichen erlernen mit denen sie geschrieben steht, damit wir sie verstehen können. Diese Sprache ist Mathematik, und die Schriftzeichen sind Dreiecke, Kreise und sonstige geometrische Figuren, so glaubte Galilei.

Damit die Wissenschaftler die Natur mathematisch beschreiben konnten forderte er sie auf sich auf das Studium der wesentlichen Eigenschaften materieller Körper zu beschränken: Formen, Zahlen und Bewegung mussten gemessen und qualifiziert werden. Sinnesqualitäten (z.B. Farben, Temperaturen, Gerüche etc.) waren für ihn keine objektiven Eigenschaften der Dinge selbst, sondern subjektive Projektionen, die aus der wissenschaftlichen Forschung ausgeschlossen werden sollten.

Sein empirisches Verfahren und seine Anwendung mathematischer Naturbeschreibung wurden zu den beherrschenden Kennzeichen der Wissenschaft im 17. Jahrhundert und bilden bis zum heutigen Tag wichtige Kriterien für wissenschaftliches Vorgehen.

René Descartes (1596 -1650):

René Descartes, französischer Mathematiker und Philosoph, postulierte die grundlegende Trennung zwischen Körper und Geist (Dualismus). Er unterschied zwei nicht aufeinander rückführbare Grundformen der Wirklichkeit: die Bewusstseinswelt und die mechanistisch erklärbare Welt. Die materielle Umwelt funktionierte nach Descartes wie eine Maschine. Dieses Bild von der Maschine bezog er auch auf lebende Organismen: Für ihn waren Pflanzen und Tiere Maschinen, wenn auch recht. komplizierte. So sah er auch den Körper des Menschen als eine Maschine an, die allerdings eine rationale Seele besaß.

Descartes gilt als Begründer der modernen Philosophie. Er suchte nach der absoluten Gewissheit und wollte eine vollständige Wissenschaft der Natur konstruieren. Seine Aufgabe sah er darin, alle Wahrheit vom Irrtum zu unterscheiden. „Alle Wissenschaft ist sicheres, evidentes Wissen. Wir lehnen alles Wissen ab, das nur wahrscheinlich ist, und meinen, dass nur die Dinge geglaubt werden sollten, die vollständig bekannt sind und über die es keinen Zweifel mehr geben kann.“(Weischedel, S.114 ff) Dieses Denken bildete die Grundlage seiner Philosophie. Die kartesianische Gewissheit ist im wesentlichen eine mathematische. Alles hat eine mathematische Struktur. Die Eigenschaft alles Gegenstände ist berechenbar. Er schreibt deshalb: „Ich lasse keine von ihnen als wahr gelten, die nicht mit der Klarheit mathematische Beweisführung aus allgemeinen Vorstellungen abgeleitet ist, deren Wahrheit nicht angezweifelt werden kann. Da alle Naturerscheinungen auf diese Weise erklärt werden könnten, bis ich der Ansicht, dass keine sonstigen Grundsätze der Physik ausgelassen werden müssen oder auch nur wünschenswert sind.“(Weischedel, S. 114 ff) Damit sein Plan durchgeführt werden konnte schuf er eine neue Methode des Denkens die als Einführung in die Naturwissenschaft dienen sollte. Dies verrät auch sein Werk mit dem Titel: „Abhandlungen über die Methode, den eigenen Verstand richtig zu leiten und die Wahrheit in den Wissenschaften zu suchen.“(Weischedel, S. 114 ff) Das wichtigste Element seiner Methode war der Zweifel. Er zweifelt grundsätzlich an allem so lange, bis er bei etwas angelangte das er nicht mehr bezweifeln konnte, nämlich der Existenz seiner selbst.

„Ich denke, also bin ich“, ist seine bekannteste Aussage. Er sucht damit den Ursprung aller Gewissheit nicht mehr in Gott, sondern im Menschen. Er wollte seine Philosophie auf ein berechenbares Fundament stellen, wenn er sagt: „alles von Grund auf umzustürzen und von den ersten Fundamenten aus neu zu beginnen.“ (Weischedel, S.119) Das absolut Wahre drückte sich für ihn etwa darin aus, dass zwei und drei fünf ist. Absolutes Wissen erlangte man seiner Meinung nach durch Intuition und Deduktion. Seine Methode war eine analytische. Gedanken und Probleme mussten solange analysiert werden, bis sich aus ihnen eine logische Ordnung ableiten ließ. Damit wurde ein wesentlicher Zug modernen wissenschaftlichen Denkens grundgelegt.

Isaac Newton (1643 – 1727):

Isaac Newton, englischer Physiker und Philosoph, vollendete das Gedankengebäude von Descartes und Galilei durch eine präzise mathematische Formulierung des mechanistischen Weltbildes (Gravitationstheorie). Newton erfand eine völlig neue mathematische Methode, um die Bewegung fester Körper zu beschreiben (Differentialgleichung). Die Bedeutung dieser Gesetze lag in der universalen Anwendbarkeit. Das Newtonsche Universum war ein gewaltiges mathematisches System, das nach exakten mathematischen Gesetzen funktionierte. Diese galten innerhalb des gesamten Sonnensystems und schienen die Naturanschauungen von Descartes zu bestätigen. Diese Vorgänge spielten sich im dreidimensionalen Raum der euklidischen Geometrie ab. Newton sagte, dass der absolute Raum seinem Wesen nach so beschaffen sei, daß er ohne Rücksicht auf etwas außerhalb Liegendes immer gleich und unbeweglich bleibt. Alles Bewegliche fand in der von der physikalischen Welt getrennten Dimension der Zeit statt, die wiederum absolut war und keine Verbindung mit der Welt der Materie hatte und gleichförmig von der Vergangenheit durch die Gegenwart in die Zukunft floss. „Die absolute, wahre und mathematische Zeit fließet von sich aus und gemäß ihrem Wesen gleichförmig und ohne Rücksicht auf irgendwelche äußeren Dinge ,“ wie Newton formuliert. In seinem Buch Mathematische Grundlagen der Naturwissenschaft stellten alle Einzelheiten seiner Welttheorie vor. Newton stellte sich die Welt als eine vollkommene Weltmaschine vor, die ein außerhalb von ihr stehender Gott nach seinen göttlichen Gesetzen erschaffen hatte. „Ich halte es für wahrscheinlich, dass Gott am Anfang die Materie als feste, harte, massive, undurchdringliche, bewegliche Partikeln schuf, in der Größe und Gestalt und mit solchen Eigenschaften und in solchem Verhältnis zum Raum, wie sie dem Zweck am dienlichsten waren, für den er sie erschaffen hatte, und dass diese einfachen Partikeln als Festkörper unvergleichlich härter sind als irgendwelche porösen Körper, die aus ersteren aufgebaut sind; sogar so hart, daß sie nie verschleißen oder zerbrechen. Keine gewöhnliche Kraft vermag zu trennen, was Gott selbst am ersten Schöpfungstag schuf“. So zeigt Newton ein Bild der Welt, die aus kleinsten Teilchen geschaffen wurde. Als Folge daraus konnte man die Welt als mechanisches System verstehen, das objektiv beschrieben werden konnte. Im 18. und 19. Jahrhundert erlangte dieses Denken seinen Höhepunkt. Mit seinen Theorien war man in der Lage, die Bewegung der Planten, des Mondes und der Kometen zu erklären, aber auch den Wechsel der Gezeiten und viele mit der Schwerkraft zusammenhängende Phänomene. Newtons galten als Theorien der wahren Wirklichkeit und führte zu vielen wissenschaftlichen Revolutionen. Die Physik wurde im Laufe des 18. Jahrhunderts zur Grundlage aller Naturwissenschaften.(vgl. Capra 1998)

Im wesentlichen ist der Reduktionismus die Natursicht eines Uhrmachers. Sie lässt sich aus diesen Teilen wieder zusammensetzen. Der Reduktionismus stellt sich auch die Natur als etwas vor, was sich zusammensetzen und auseinander nehmen läßt. Reduktionisten glauben, dass auch die komplexesten Systeme aus atomaren und subatomaren Entsprechungen, wie Federn, Zahnrädern und Hebeln bestehen, die die Natur auf unendlich vielfältige, geniale Art kombinierte.

In der Chaostheorie wird vom „deterministischen Chaos“ gesprochen. Der Begriff Determinismus bedeutet ursprünglich die Lehre von der Vorbestimmtheit alles Geschehens und kommt aus dem Lateinischen. In der Ethik ist es die der Willensfreiheit widersprechende Lehre von der Bestimmung des Willens durch innere oder äußere Ursachen im Gegensatz zu Indeterminismus. (vgl. Duden, S. 153)

Der physikalische Determinismus entspricht dem kartesianisch-newtonschen Weltbild. Alles was geschieht, hat eine definitive Ursache und eine denfinitive Wirkung. Ein berühmter Vertreter des physikalischen Determinismus ist der französische Mathematischer und Astronom Pierre Simone Laplace (1749-1827). Von ihm stammt folgendes Zitat: „Ein Intellekt, der zu einem gegebenen Zeitpunkt alle in der Natur wirkenden Kräfte kennt und die Lage aller Dinge, aus denen die Welt besteht- angenommen, der erwähnte Intellekt wäre groß genug, diese Daten zu analysieren-, würde in derselben Form die Bewegungen der größten Körper im Universum und die der kleinsten Atome erfassen; ihm wäre nichts ungewiß, und die Zukunft wie die Vergangenheit wären seinen Augen gegenwärtig.“ (Kriz/Lück/Heidbrink, S 212)

Der hier beschriebene „Intellekt“ ist als der „Laplacesche Dämon“ bekannt geworden, der die Welt von außen betrachtet und aufgrund seines absoluten Wissens selbst die Zukunft präzise vorhersagen kann.

Der psychologische Determinismus geht wesentlich auf den englischen Aufklärer David Humes (1711 – 1776) mit seiner Lehre von der ‚konstaten Verknüpfung‘ zurück. Er vertritt dabei die These, daß „gleiche Ursachen stets gleiche Wirkungen haben und daß gleiche Wirkungen stets auf gleiche Ursachen zurückgehen.“ Kriz/Lück/Heidbrink, S. 212

Die Physiker des 19. Jahrhunderts waren noch davon überzeugt, daß das Universum wirklich ein großes mechanisches System sei, das nach den Newtonschen Bewegungsgesetzen funktionierte und dessen Anfangsbedingungen man erfassen kann. Diese Gesetze wurden als endgültig angesehen.

„Die Menschheit sah sich nun selbst als das Ergebnis unwahrscheinlicher Zusammenstöße von Teilchen, die den teilnahmlos herrschenden Gesetzen, des Weltalls gehorchten. Als Kinder der Götter entthront, aber im Besitz um diese Gesetze, setzten die Menschen sich selbst auf den Thron. „(Briggs/Peat, S. 27)

Thomas S. Kuhn hat auf Basis wissenschaftsgeschichtlicher Analysen ein Erklärungsmodell für Wissenschaftsentwicklung vorgelegt. Nach ihm verläuft Wissenschaftsentwicklung nicht “ geradlinig“, sondern es muß von einem „Wissenschaftsfortschritt“ gesprochen werden Nach Kuhn werden Phasen „normaler Wissenschaft“ von Perioden „revolutionärer Wissenschaft“ erschüttert. Es gibt Perioden stetigen Ansammelns von Wissen, das als normale Naturwissenschaft bezeichnet wird. Dann jedoch gibt es wissenschaftliche Revolutionen, in denen die Paradigmen sich wandeln. Ein wissenschaftliches Paradigma ist für Kuhn eine Konstellation von Errungenschaften – Begriffen, Wertvorstellungen, Techniken usw.-, die gemeinsames Gut einer wissenschaftlichen Gemeinschaft sind und von ihr angewendet werden, um legitime Probleme und Lösungen zu definieren. „Das Paradigma, welches in der Phase der normalen Wissenschaft bei der Wissenschaftsgemeinschaft (scientific community) mehr oder weniger selbstverständlich die Basis der Forschung bildete in der revolutionären Phase durch ein neues Paradigma in Frage gestellt und schließlich überwunden.“ (Kriz/LücklHeidbrink, S.168)

Ein solcher Paradigmenwechsel etwa geschah zu Beginn unseres Jahrhunderts. Die Sichtweise der Physik wurde entscheidend in Frage gestellt. „Die Erforschung des atomaren und subatomaren Bereichs in den ersten drei Jahrzehnten unseres Jahrhunderts zwang die Physiker zu einer grundlegenden Änderung ihrer Vorstellungen von der Materie, von Raum und Zeit, von Ursache und Wirkung.“ (Kriz/Lück/Heidbrink, S. 207)

Zwei Theorien erschütterten das bisherige Weltbild der Physik bis in seine Grundmauern: die Relativitätstheorie und die Quantentheorie, beide gehen auf Albert Einstein zurück.

Im Rahmen dieser Arbeit kann nicht genauer auf diese beiden Theorien eingegangen werden. Einige wichtige Erkenntnisse sollen jedoch dazu verwendet werden, den Paradigmenwechsel erkennbar zu machen.

Albert Einstein (1879 – 1955):

„Im Sinne der Relativitätstheorie ist der Raum nicht dreidimensional, und die Zeit ist keine selbständige Einheit. Beide hängen eng zusammen und bilden ein vierdimensionales Kontinuum, die ‚Raum-Zeit‘. In der Relativitätstheorie können wir daher nie von Raum sprechen, ohne die Zeit einzubeziehen, und umgekehrt. Darüber hinaus gibt es keinen einheitlichen Zeitstrom wie im Newtonschen Modell.

Verschiedene Beobachter werden Ereignisse verschieden in der Zeit einordnen, wenn sie sich relativ zu den beobachteten Ereignissen mit verschieden Geschwindigkeiten bewegen. In einem solchen Fall können Ereignisse, die ein Beobachter als gleichzeitig sieht, anderen Beobachtern in verschiedenen zeitlichen Folgen erscheinen. Alle Messungen, die Zeit und Raum betreffen, verlieren ihre absolute Bedeutung. In der Relativitätstheorie wird der Newtonsche Begriff vom absoluten Raum als Bühne der physikalischen Erscheinung aufgegeben, ebenso der Begriff von der absoluten Zeit. Raum und Zeit werden zu bloßen Wörtern, die ein bestimmter Beobachter zur Beschreibung der beobachteten Phänomene benutzt“. (Capra, 1986, S. 60)

Die wichtigste Konsequenz der speziellen Relativitätstheorie war die Erkenntnis, dass Masse eine Energieform darstellt. Den Zusammenhang zwischen Masse und Energie hat Einstein in der berühmten Formel E = mc2 dargestellt (c ist die Lichtgeschwindigkeit)

Die Quantentheorie wurde auf der Grundlage von Arbeiten der deutschen Physiker Max Planck (1858 – 1947) und Albert Einstein in den zwanziger Jahren durch eine internationale Gruppe von Physikern in enger Zusammenarbeit entwickelt. Dieser Gruppe gehörten u. a. Niels Bohr (1885-1962), der Franzose Louis-Victor de Broglie (1892-1987), die Österreicher Erwin Schrödinger (1887-1961) und Wolfgang Pauli (1900-1958), der Engländer Paul Dirac (1902-1984) und die Deutschen Max Born (1882-1970, Pascqual Jordan (1902-1980) und Werner Heisenberg (1901-1976) an. (vgl. Krüz/Lückl/ Heidbrink, S. 209)

„Bei der Suche nach den kleinsten, nicht mehr teilbaren Bausteinen der Materie hatte man erkannt, dass selbst die subatomaren Teilchen keine Festkörper im Sinne der klassischen Physik waren. Es stellte sich vielmehr heraus, dass diese subatomaren Teilchen eine merkwürdige doppelte Natur besitzen. Je nachdem, wie man sie betrachtet, können ihre Effekte entweder durch das Korpuskel- oder als Wellenmodell erklärt werden. Gleiches stellte sich beim Licht heraus, das entweder als elektromagnetische Schwingung oder als Teilchen auftreten kann. Diese nur schwer zu verstehende Doppelnatur subatomarer Teilchen wird in der Quantentheorie durch Wahrscheinlichkeitsaussagen erklärt. Materie existiert im subatomaren Bereich an einem bestimmten Ort nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Diese Wahrscheinlichkeiten hängen mit mathematischen Größen zusammen, die die Form von Wellen aufweisen. Subatomare Teilchen sind also keine ‚wirklichen‘, dreidimensionalen Wellen, sondern ‚Wahrscheinlichkeitswellen‘, abstrakte

mathematische Größen mit den charakteristischen Eigenschaften von Wellen, die über die Wahrscheinlichkeit Auskunft geben, mit welcher die Teilchen an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten anzutreffen sind.“ (Kriz/Lück/Heidbrink, S. 211) Es kommt immer auf den Standpunkt des Betrachters an.

Das neue Weltbild der Naturwissenschaften hat vor allem seit Fritjof Capra, große Bedeutung gewonnen. Er spricht von „einem Versagen der heutigen Wissenschaft“:

„Indem wir uns weiter in die achtziger Jahre bewegen, wird uns zunehmend bewußt, daß wir uns in einer tiefgreifenden, weltweiten kulturellen Krise befinden. Es ist eine komplexe, mehrdimensionale Krise, deren Aspekte jeden Bereich unseres Lebens berühren – unser Wohlbefinden und unseren Lebensunterhalt, die Qualität unserer Umwelt und unserer gesellschaftlichen Beziehungen, unserer Wirtschaft, Technik und Politik. Es ist ein auffallendes Zeichen dieser Krise, dass Leute, die als Experten auf verschiedenen Gebieten galten, nicht länger mit den vordringlichen Problemen fertig werden, die in ihren Fachbereichen entstanden sind. Ökonomen sind unfähig, die Inflation zu begreifen, Ärzte sind sich uneinig über die Ursache von Krebs, Psychiater stehen vor dem Rätsel der Schizophrenie, die Polizei ist hilflos angesichts der steigenden Verbrechensrate; die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Das dieser Ideenkrise zugrunde liegende Problem ist auf allen Gebieten dasselbe. Die meisten unserer Akademiker, Politiker, Geschäftsleute und gesellschaftlichen Institutionen haben ein zu enges Weltbild, das zur Lösung der hauptsächlichen Probleme unserer Zeit unzulänglich ist. Diese Probleme sind ’systemische‘ Probleme, das heißt sie sind eng miteinander verbunden und stark voneinander abhängig. Sie können nicht verstanden werden mit Hilfe der fragmentarischen Methoden, die charakteristisch sind für unsere akademischen Fachbereiche und Regierungsämter. Solche Methoden lösen keine unserer schwierigen Probleme, sondern schieben sie in dem komplexen Netz gesellschaftlicher und ökologischer Beziehungen eher hin und her. Eine Lösung kann nur gefunden werden, wenn die Struktur des Netzes verändert wird, und dies bedingt radikale Transformation unserer gesellschaftlichen Institutionen, Wertberiffe und Vorstellungen.“ (Kriz/Lück/Heidbrink, S.206)

Capra formuliert fünf Kriterien (Capra/ Rast 1994, S. 12-15), die den Paradigmenwechsel in der Naturwissenschaft beschreiben:

1. Wechsel vom Teil zum Ganzen:

Im Rahmen des alten Paradigmas glaubte man, in jedem komplexen System könne man die Dynamik des Ganzen aus den Eigenschaften der Teile ableiten.

Im neuen Paradigma wird das Verhältnis zwischen den Teilen und dem Ganzen umgekehrt. Die Eigenschaften der Teile können nur in Anbetracht der Dynamik des Ganzen begriffen werden. Im Grunde gibt es überhaupt keine Teile. Was wir als Teil bezeichnen, ist nur ein Muster in einem untrennbaren Gewebe von Zusammenhängen.

2. Wechsel von der Struktur zum Prozeß

Nach dem alten Paradigma glaubte man, es gebe fundamentale Strukturen, und dann Kräfte und Mechanismen, durch die diese interagieren, wodurch ein Prozess in Gang komme.

Im neuen Paradigma gilt jede Struktur als Manifestation eines ihres zugrunde liegenden Prozesses. Das Ganze ist seinem Wesen nach organisch.

3. Wechsel von der objektiven zur „epistemischen“ Naturwissenschaft

Im alten Paradigma glaubte die Naturwissenschaft, objektiv zu sein, d.h. unabhängig vom menschlichen Beobachter und dem Prozess des Erkennens.

Im neuen Paradigma glaubt man, die Epistemiologie (Erkenntnislehre, Lehre vom Wissen) – also das Verstehen des Erkenntnisprozesses -müsse ausdrücklich in die Beschreibung der Naturphänomene einbezogen werden. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keinen Konsens darüber, was die richtige Epistemologie ist. Doch entsteht langsam Konsens darüber, daß Epistemologie ein integraler Bestandteil der Naturwissenschaft sein muss.

4. Wechsel vom Gedankengebäude zum Netzwerk als Metapher des Erkennens

Die Metapher von der Erkenntnis als einem Gedankengebäude- fundamentaler Gesetze, fundamentaler Prinzipien. Grundbausteine usw.- ist in der abendländischen Naturwissenschaft und Philosophie seit Tausenden von Jahren gebräuchlich.

Während eines Paradigmenwechsels hat man den Eindruck, dass die Grundlagen der Erkenntnis zusammenbrechen. Im neuen Paradigma wird diese Metapher durch die des Netzwerks ersetzt. Da wir nun die Wirklichkeit als ein Netzwerk von Zusammenhängen wahrnehmen, bilden auch unsere Beschreibungen ein Netzwerk mit vielfachen Querverbindungen, das die beobachteten Phänomene repräsentiert; in einem solchen Netzwerk gibt es weder Hierarchien noch Fundamente. Die Vorstellung, die Physik biete das maßgebende Modell für alle anderen Wissenschaften und liefere die Vorstellungsbilder für wissenschaftliche Beschreibung, wird aufgegeben.

5. Wechsel von der Wahrheit zur annähernden Beschreibung

Das kartesianische Paradigma beruht auf dem Glauben an die Gewißheit wissenschaftlicher Erkenntnis.

Im neuen Paradigma wird anerkannt, dass alle wissenschaftlichen Begriffe und Theorien begrenzt und nur Annäherungen sind. Die Naturwissenschaft kann niemals ein vollständiges und definitives Verständnis der Wirklichkeit vermitteln. Naturwissenschaftler befassen sich nicht mit der Wahrheit (im Sinne einer präzisen Entsprechung zwischen der Beschreibung und dem beschriebenen Phänomen); sie befassen sich mit begrenzten und annähernden Beschreibungen der Wirklichkeit. (Capra/Rast 1994, S. 12 -15)

Dennis Gabor entdeckte 1947 das mathematische Prinzip der Holographie. „Ein Hologramm ist eine besondere Art von optischem Speichersystem, bei dem die Abbildung nicht direkt einem Teil der holographischen Aufnahmen zugeordnet werden kann. Entfernt man von der photographischen Platte mit der holographischen Aufnahme einen Teil, so bleibt in der holographischen Projektion das ganze Bild erhalten. Mehr noch: Jeder einzelne Teil des Hologramms enthält das ganze Bild in ‚verdichter‘ Form“.(Kriz/Lück/Heidbrink, S. 214)

„Das Hologramm wird hier zur Metapher für ein neues Weltbild, bei dem das Universum selbst ein gigantisches Hologramm zu sein scheint, bei dem jeder Teil im ganzen und das Ganze in jedem seiner Teile ist.“ (Wilbert, 1986, S. 9 zit. bei Kriz/Lück/Heidbrink, S. 214) „So wird auch das menschliche Gehirn als Hologramm verstanden, das ein holographisches Universum interpretiert.“ (Ferguson, 1986, S. 21 zit. bei Kriz/Lück/Heidbrink, S. 214)

Von David Bohm wird das Konzept der „eingefalteten Ordnung“ entwickelt, für das das Hologramm ein Beispiel ist. Als Beispiel für diese eingefaltete Ordnung beschreibt Bohm ein Gerät, „das im wesentlichen aus zwei konzentrischen Glaszylindern besteht, zwischen denen sich eine zähflüssige, durchsichtige Flüssigkeit, wie zum Beispiel Glyzerin, befindet. Läßt man nun einen Tropfen unlöslicher Tinte in die Flüssigkeit fallen und dreht den Zylinder langsam, dann wird der Tropfen zu einem dünnen, langen Faden. Dreht man den Zylinder vorsichtig wieder rückwärts, wird der Faden wieder zu einem Tropfen. Der zu einem Faden ausgezogene Tropfen wird von Bohm als ‚eingefalteter Tropfen‘ angesehen. An der Wiederherstellung des Tropfens ist die gesamte Flüssigkeit beteiligt.“ (Kriz./Lück/Heidbrink, S. 215)

Er will damit verdeutlichen, dass „eine innere Ordnung in den kleinsten Elementen besteht, von denen für unsere Wahrnehmung jeweils nur ein bestimmter Aspekt manifest wird. Diese Ordnung transzentiert nicht die Elemente, sondern unterschreitet sie.“ (Kriz/Lück/Heidbrink, S.215) Bohm sieht in der Relativitätstheorie und der Quantenmechanik wichtige Belege dafür, daß man die Welt nicht in separate und voneinander unabhängige Teile zerlegen kann.

Er geht sogar noch weiter und stellt eine Verbindung zwischen meist östlicher Mystik und Naturwissenschaft her. Diese liegt „vermutlich zum Teil darin begründet, daß dieser Naturwissenschaftler sich mehr als andere über die Unbeweisbarkeit vieler naturwissenschaftlicher Grundannahmen im klaren“ (Kriz/Lück/Heidbrink, S. 215) ist:

„Physik läßt sich in absolutem Sinne überhaupt nicht beweisen, weil sie auf allerlei Annahmen beruht, von denen viele sogar noch unbekannt sind … Einige davon mögen falsch, andere richtig sein. Da es also keine Möglichkeit gibt, Physik zu beweisen, und genauso sicher keine Möglichkeit Mystik zu beweisen, halte ich jeden Versuch für einen Fehler, irgend etwas mit absoluter Sicherheit beweisen zu wollen. Dennoch könnte sich aus dem Dialog zwischen beiden etwas Wertvolles ergeben, in dem Sinne, daß jeder vom anderen lernen kann. Zugleich mag jeder entdecken, daß einige seiner Voraussetzungen unsinnig sind und besser aufgegeben werden sollten. Das könnte dann beiden erlauben, Wege zu etwas Neuem zu finden, die sie nicht unwiderruflich trennen.“ (Kriz/Lück/Heidbrink, S. 215)

Verschiedene Ansichten:

Wo Chaos beginnt, hört die klassische Wissenschaft auf. Solange die Wissenschaft Physiker besaß, die nach Naturgesetzen forschten, blieb sie mit einer besonderen Form von Unwissenheit behaftet: über die Unordnung in der Atmosphäre, im stürmischen Meer, in den Fluktuationen wildlebender Tierpopulationen, in den Oszillationen von Herz und Gehirn. Die unregelmäßige Seite der Natur also, ihre diskontinuierliche und errastische Dimension, hatte für traditionelles Wissenschaftsverständnis die Bedeutung eines Vexierspiels oder, schlimmer noch, einer monströsen Absurdität.

„Chaosforschung hat mittlerweile zu neuen, speziellen Techniken im Gebrauch von Computern geführt, zu neuartigen Formen graphischer Darstellung, zu Bildern phantastischer und fragiler Formen, denen eine tiefere Komplexität zugrunde liegt.“ (Gleick, S. 13)

Für manchen Physiker bedeutet Chaos inzwischen eher eine Wissenschaft von Prozessen statt von Zuständen. „Chaos durchbricht die Grenzlinien, die bisher, die einzelnen Wissenschaftsgattungen voneinander schieden. Als eine Wissenschaft, die von der umfassenden Natur der Systeme handelt, führt es Gelehrte der verschiedensten Bereiche zusammen, die bislang völlig getrennt von einander gearbeitet hatten.“ (Gleick. S.14)

Die Tendenz zur Spezialisierung erfuhr durch die Entdeckungen der Chaosforschung eine nahezu dramatische Umkehr.

„Chaos förderte neuartige Probleme zutage, die nicht immer widerspruchsfrei aufgehen, scheinbar oft sogar den traditionellen Formen und Wegen wissenschaftlichen Denkens zuwiderlaufen. Es ermöglicht kühne Thesen über das Verhalten komplexer Strukturen. Die ersten Chaostheoretiker besaßen einen Blick für Muster und Strukturen, vor allem für solche, die simultan auf verschiedenen Ebenen erscheinen. Sie hatten ein Gespür für Zufälligkeiten und komplexe Gebilde, für ausgezackte Ecken und abrupte Sprünge.“ (Gleick, S. 14)

Wie die neuen Errungenschaften Relativitätstheorie und Quantentheorie, so wird auch die Chaosforschung eine weitere Herausforderung an die Grundlagen der Newtonschen Physik. „Die Relativitätstheorie beendete die Newtonsche Illusion von Zeit und Raum als absolute Kategorie; die Quantenmechanik setzte dem Newtonschen Traum von einem exakt kontrollierbaren Meßprozeß ein Ende; und nun erledigt die Chaostheorie Laplaces Utopie deterministischer Voraussagbarkeit,“ meint ein Physiker. Von allen diesen drei Revolutionen aber bezieht sich Chaos auf das Universum als fühlbares und sichtbares Objekt unserer sinnlichen Wahrnehmung und auf Gegenstände auf der Ebene des Humanen selbst. Tägliche Erfahrungen und reale Anschauungen der Welt wurden so zu legitimen Themen wissenschaftlicher Erkenntnis. Im Bereich der physikalischen Wissenschaft selbst läßt sich die Chaostheorie umschreiben als das Resultat einer Trendwende. Während des größten Teils des zwanzigsten Jahrhunderts bewegte sich ihr Hauptstrom in die Richtung der Teilchenphysik. Die Teilchenphysik brachte Theorien über die grundlegenden Kräfte in der Natur und über den Ursprung des Universums hervor. (vgl. Gleick, S. 15)

„In der klassischen Physik hatte man von komplexen Systemen eine höchst einfache Vorstellung: danach handelte es sich um Systeme, die komplex zu beschreiben waren – sobald Analyseinstrumente zur Verfügung standen, die das leisten konnten. Die Entdeckung, daß diese Annahme falsch ist, hat entscheidend zum gegenwärtigen Interesse an nichtlinearen komplexen Systemen beigetragen. Solche Systeme mögen zwar an der Oberfläche sehr komplex erscheinen, doch sie werden oft von relativ einfachen Teilprozessen erzeugt. Sehr wichtig für das wachsende Verständnis der nichtlinearen dynamischen Systeme war die Entdeckung der Chaostheorie.“ (Lewin, S.24)

In der Chaostheorie geht es um fachübergreifende, interdisziplinäre Erkenntnisse. In dieser Arbeit versuche ich diesem Anspruch gerecht zu werden. Allerdings ist dies in manchen Bereichen, etwa der Biologie, schwer gerecht zu werden.

Lebende dynamische Systeme zeichnen sich dadurch aus, daß sie gleichzeitig eine Geschlossenheit, als auch eine ständige Durchlässigkeit besitzen. Diese Gleichzeitigkeit benötigen diese Systeme, damit sie sich selber stets erneuern können. Ich finde, daß dies besonders gut bei Fließgewässersystemen sichtbar wird. Fließgewässer sind extrem offene Systeme, jedoch zeigen sie auch eine klare, wenn auch oft verzweigte Struktur. Ihr Artenmaximum findet meist an den Übergängen von Rhithral (obere Flußverläufe, Gebirgsfluß) zu Potamal (Region des Tieflandes) statt, wo Überschneidungen der beiden Großlebensräume und somit die Vertreter beider Lebensgemeinschaften anzutreffen sind. Dieser Bereich ist gleichzusetzen den Phasenübergängen in der Chaostheorie, in denen ein System die meisten Wahlmöglichkeiten hat.

Fließgewässer habe ich aber auch deswegen als Beispiel verwendet, da an ihnen durch die vielen Eingriffe des Menschen oft erschreckende Ergebnisse sichtbar (Überschwemmungen, Grundwasserveränderungen, usw.) werden. Es geht dabei um die Gegenüberstellung einer „linearen“ und einer „nichtlinearen“ Sichtweise, die am Bild der verbauten bzw. unverbauten Flußabschnitte sichtbar wird.

Inhaltsverzeichnis

„Chaos“ heißt eigentlich ungeformte Urmasse der Welt, Urwirrwarr; Durcheinander, totale Verwirrung, Auflösung aller Ordnung und ist griechisch-lateinischen Ursprungs. (Duden, S. 119)

In den antiken Kosmogognien, schon bei den Vorsokratikern, aber auch in der noch älteren Schöpfungsgeschichte der Bibel, ist diese Wüste und Leere der Urgrund allen Werdens, aus dem schließlich der Kosmos hervorgehen kann. Chaos und Kosmos, ungeformtes Sein und geordnete Struktur gehören eng zusammen. Diese Deutung von Chaos hat sich bis in die neuere Philosophie erhalten. Die Umgangssprache hat den Begriff Chaos allerdings abgewertet. Sie sieht in ihm nur noch unerwünschten Zerfall von Ordnung (Verkehrschaos, Chaoten, …). Chaos kann auch durch den Zerfall von Ordnung geschehen. In vielen dynamischen Prozessen werden bei Phasenübergängen chaotische Situationen durchschritten, die sich dann zu neuen höheren Ordnungen stabilisieren können. Das ist etwa in allen Verzweigungspunkten, man nennt diese Bifurkationspunkte, von evolvierenden Systemen der Fall. Chaos und Ordnung sind also nicht nur ein Begriffspaar, sie stehen in einem dialektischen oder auch funktionalen Verhältnis zueinander.

Dadurch, daß Henri Poincaré das Weltbild van Newton in Frage stellte, bildete sich plötzlich eine Vielzahl neuartiger Fragestellungen. Wir betrachten vielfach Ordnung und Unordnung als Rivalen im Universum. Einer widerspenstigen Welt wird Ordnung aufgezwungen. Wissenschaftler versuchen mit Hilfe neuer Techniken, vor allem mit dem Computer, das Reich des Chaos zu erkunden. Die unendliche Komplexität der Welt kann nicht nur beschrieben sondern auch sichtbar gemacht werden. Eine neue Geometrie, die fraktale Geometrie, wurde dazu geschaffen. Mit dieser wird Ordnung in der Welt der Unordnung erkennbar.

Die Physiker verstehen unter dem Begriff Chaos das unvorhersagbare Verhalten in Systemen, die deterministischen Gesetzen unterworfen sind. Ein Beispiel ist im Verhalten einer Flipper-Maschine zu sehen: Die Gesetze, die das Verhalten der Maschine bestimmen, sind deterministisch und wohlbekannt: Bewegungen werden von Schwerkraft beeinflußt und es finden elastische Zusammenstöße statt. Trotz dieses Wissens ist es unmöglich die Bahn der Kugel für längere Zeit vorherzusagen. Bisher, glaubte man, daß dies ausschließlich auf praktische Probleme, wie z.B. Meßunsicherheit, zurückzuführen sei. Unvorhersagbarkeit ist jedoch ein grundsätzlicher Charakter, wie Chaostheoretiker verdeutlichen. „Zum ersten Mal wurde das Wort ‚Chaos‘ in dieser Bedeutung 1974 von James York geprägt; der konkrete Anlaß waren Arbeiten des Populationsbiologen Robert May, der herausfand, daß sich gegenseitig beeinflussende Arten, z.B. Luchs und Hase (stellt ein Räuber-Beuteverhältnis dar), in bestimmten Fällen von Jahr zu Jahr auf unvorhersagbare Weise schwindende Zahlen aufwiesen. Seit Beginn der 80er Jahre ist ‚Chaos‘ zu einem Sammelbegriff für eine umfassende Arbeitsrichtung innerhalb nicht-linearer dynamischer Systeme geworden.“ (Raven, S.25f)

Chaotische Systeme weisen eine hohe Empfindlichkeit gegenüber den Anfangsbedingungen auf. Die Entwicklung eines Systems kann völlig anders verlaufen sobald die Anfangsbedingungen nur ein klein wenig anders sind als bei einem vorherigen Versuch. Da man die Anfangsbedingungen nie genau kennt, sind solche Systeme über einen bestimmten Zeitraum hinaus im Prinzip unvorhersagbar. Dies liegt nicht nur an der Meßunsicherheit, sondern auch an den inneren Eigenschaften des Systems selber. „Das System ist im Sinne von Berechnung irreduzibel – es gibt keinen kürzeren Weg, Information über das System zu erhalten, als den, es sich selbst entwickeln zu lassen. Die Erforschung solcher Systeme bezeichnet man als ‚deterministisches Chaos‘. Die Entdeckung solcher Systeme hat die wichtige Konsequenz, daß die in der klassischen Mechanik selbstverständliche Gleichsetzung von Vorhersagbarkeit und Determinismus aufgegeben werden muß.“ (Ravel, S. 26) Ein einleuchtendes Beispiel ist das Wetter, wie ich im Kapitel „seltsamer Attraktor“ zeigen werde. Durch seltsame Attraktoren können viele chaotische Systeme beschrieben werden. Ein System kann sich sowohl chaotisch als auch normal verhalten. Chaos ist eine generelle Möglichkeit für alle physikalischen Systeme. Man versucht deshalb die Chaostheorie auf verschiedenen Gebieten anzuwenden. Die Chaostheorie stellt eine mathematisch begründete Universaltheorie dar, die sehr verschiedene Systeme umfaßt. Wissenschaftler versuchen auf Ähnlichkeiten von Mustern bei sehr verschiedenen Phänomenen hinzuweisen. Physiologen entdecken eine überraschende Ordnung in dem Chaos, das im menschlichen Herzen entsteht und zur Hauptursache eines jähen, unerwarteten Todes werden kann. Ökologen erforschen den Aufstieg und Niedergang von Schwammspinnerpopulationen. Ökonomen etwa versuchen sich an einer neuen Art wirtschaftlicher Analyse.

Hauptprobleme dieser Theorie sind etwa die Frage wie das Verhalten von klassisch zu chaotisch wechselt und die Klassifikation verschiedener „seltsamer Attraktoren“.

Da der Begriff Chaos hier nicht im üblichen umgangssprachlichen Sinn zu verstehen ist, sondern verschiedene Systemzustände bezeichnet, denen die typischen Eigenschaften klassischer deterministischer Systeme fehlen, wie die Berechenbarkeit, die Vorhersagbarkeit und die vollständige mathematische Bestimmtheit, ist die Chaostheorie für die praktische Pädagogik von großer Bedeutung. „Vielmehr ist es gerade ein Zustand der Unbestimmtheit, der den Vergleich solcher Systeme mit Erziehungsprozessen so spannend macht und, … auch sachlich angemessen erscheinen läßt“, schreibt R. Huschke-Rhein.“ (von Lüpke/Voß, S.34).

„In der systemtheoretischen Evolutionstheorie gibt es einen speziellen Theoriezweig, der sich mit der Erforschung spontaner Systembildung sowohl auf der Ebene physikalischer Systeme als auch auf der Ebene der biologischen Systeme befaßt. ‚Spontan‘ werden solche Systembildungen genannt, weil sie nicht von externen, außersystemischen Größen veranlaßt werden, sondern bloß intern bedingt sind. Das berühmteste Beispiel sind die spontanen Systembildungen der Materie selber, die von Prigogine (Prigogine, 1979; Prigogine & Stengers, 1981) nachgewiesen wurden. Allerdings stehen solche Prozesse unter einer entscheidenden Bedingung: Ein zu spontaner Systembildung übergehendes chemisches oder physikalisches System muß – aus spontaner oder natürlicher auch gelegentlich aus externer Veranlassung – sich in einem Zustand des internen Ungleichgewichts befinden, einem Zustand, wie Prigogine sagt, ‚fernab des Gleichgewichts‘. Diese Systemzustände werden erreicht nach ‚Symmetriebrüchen‘, wie Jantsch (1980) sagt, sie werden auch als ‚Systeme im dritten Zustand‘ bezeichnet (Laszlo, 1987,S. 36ff.), und zwar nach den Gleichgewichtssystemen (1. Zustand) und den homöostatischen Systemen (2. Zustand), die um einen Gleichgewichtszustand herum schwanken. Jantsch hat vermutet, daß die gesamte Evolution überhaupt nur entstehen konnte durch einen elementaren Symmetriebruch im Anfangs- bzw. Urzustand des materiellen Universums. „(von Lüpke/Voß, S. 34)

Wichtig für Entwicklungstheorien ist dabei, daß Systeme im sogenannten „dritten Zustand“ anderen Entwicklungsgesetzen folgen als bisher angenommen wurden.

Die bisherige Entwicklungspsychologie war vorwiegend an den linearen, berechenbaren, voraussagbaren, kontinuierlichen, meßbaren und erwartungskonformen Verläufen interessiert. Wenn jedoch eine Entwicklung von der von der Gesellschaft definierten „Norm“ abweicht, so gibt es verschiedene Therapiekonzepte die diese Abweichung korrigieren. Den von der Chaostheorie bzw. der allgemeinen dynamischen Systemtheorie her denkenden Modellen liegen neue wissenschaftstheoretische Vorstellungen zugrunde. Systeme werden als indeterminiert, nicht prognostizierbar angesehen. Sie werden nicht von ‚Faktoren‘, sondern von sogenannten ‚Attraktoren‘ beeinflußt. Diese üben längerfristig eine gleichsam ‚magnetische‘ Wirkung auf bestimmte Systembereiche aus, sie sind aber meist nicht im Voraus als solche erkennbar und also auch nicht berechenbar. Diese Systeme folgen eigenen, autonomen, internen Bewegungen und sind nicht von außen steuerbar. Außerdem besitzen sie eine extrem hohe Komplexität.

„Die Entwicklung eines Kindes findet immer auf verschiedenen Ebenen statt, die monokausal nicht miteinander verknüpft sind. “ (von Lüpke/Voß, S.35)

Störungen und Symptome werden nicht als Abweichung von einer vorgegebenen Norm bewertet, sondern als Funktion im Balance-Akt zwischen Sicherheit und Bewegungsfreiheit. „Widersprüche, Krisen, Paradoxien, starke Gleichgewichtsschwankungen – diese zunächst mathematischen Parameter von chaotischen Systemprozessen sind zugleich auch Beschreibungsgrößen für die Entwicklung psychischer Systeme. Kreativität ist gar nicht ohne solche Begriffe beschreibbar, und wir könnten darüber nachsinnen, ob nicht alle Kinder, solange sie psychisch ‚lebendig‘ sind, mit solchen Begriffen beschrieben werden sollten.“ (von Lüpke/Voß, S. 36)

An dieser Stelle möchte ich den Autopoiesisbegriff (Maturana & Varela, 1987) erwähnen (siehe Pkt. 5.4). Er besagt für den Menschen, daß die Operationsweise unseres Gehirns – und das gilt gleichermaßen für kognitive wie für emotionale Prozesse – ’selbstreferentiell‘ ist, daß allein im Rahmen der internen Systembedingungen des jeweiligen Gehirns entschieden wird, welche von außen kommenden Einwirkungen ‚angeschlossen‘ werden und welche nicht. Jedes Gehirn ist auf Grund seiner physiologischen Operationsweise im Prinzip autonom. Entwicklung kann demnach als gesteuert verstanden werden.

Huschke-Rhein stellt in „Entwicklung im Netzwerk“ einige pädagogische Folgerungen auf: (von Lüpke/Voß, S.36 40)

1. Erziehung

Der Pädagoge oder Erzieher bekommt die Rolle des Beobachters zugeschrieben, der jeweils nur geringfügige Steuerimpulse gibt und die Auswirkungen auf das Gesamtsystem abwartet.

2. Thesen

„Jede pädagogische Entwicklung ist ein Transformationsprozeß, in dem sich eine Person (ein autopoietisches System) in Richtung größerer Selbststeuerung selbstreferentiell transformiert, d.h. selbstbezüglich über seine Anschlüsse entscheidet.“ (S. 36) Alle pädagogischen Handlungen stellen deshalb eine Paradoxie dar. Systeme, die sich tendenziell selbst steuern, wären durch Fremdsteuerung zu steuern.

3. Anschlußfähigkeit (Rezyklität)

„Der Aufbau einer gelingenden Entwicklung beim Kind erfolgt durch eine langsame und emotional fundierte Steigerung der Umweltkomplexität.“ Ausgehend von einer verläßlichen Mutter-Kind-Beziehung bis hin zu einer immer weiter werdenden Welt- und Umwelterfahrung. Allerdings darf das Kind dabei nicht überfordert werden – die Schritte müssen nachvollzogen werden können – sie müssen ‚anschlußfähig‘ sein. Es gibt eine sogenannte Naturbasis von der ausgegangen werden kann: „Jedes Kind bringt eine gewisse Kapazität für die Verarbeitung von personalen, sachlichen, sozialen und emotionalen Umwelterfahrungen mit, und diese Basis müssen wir als natürliche Basis respektieren, auch und gerade bei Behinderungen des Kindes.“

4. Diversität

Diversität bedeutet die Anerkennung des Wertes der Vielfalt in Natur und Menschenwelt. Jedes selbstreferentielle System braucht (scheinbar paradox) die Anerkennung durch ein anderes selbstreferentielles System, obwohl beide in hohem Grad autonom sind. Die Koppelung erfolgt nach Maturana entweder ’strukturell‘ durch soziale Normen oder direkt ‚durch Liebe‘.

5. Transformation

Alle pädagogischen Prozesse, […] sind Transformationsprozesse, in denen ein Selbst (’selbstreferentielles System‘) sich in Richtung auf größere Selbststeuerung (Autonomie) transformiert. […] Das Ziel dieses Transformationsprozesses liegt hier wie in der Pädagogik überhaupt in der zunehmenden Selbstbestimmung und der Loslösung aus den ersten Systembindungen, aber nicht, wie heute vielfach fälschlich angenommen wird, mit dem Ziel vollkommener Autonomie, sondern nur, wie der Systemansatz bescheidener formuliert, mit dem Ziel erneuter Integration in andere Systeme, d.h. also mit dem Ziel weiterer Transformationen. Die letzte Stufe dieses Prozesses ist allerdings die Transformation in den Zustand der Aufhebung der irdischen, d.h. raumzeitlich gebundenen Transformationsprozesse.

Diese Forderungen unterstreichen, daß das Kind nicht mehr als Objekt gilt, das alles aufzunehmen hat was ihm von seinen Lehrern vorgeben wird. Der Lehrer wird zum Partner des Kindes, der ihm Angebote macht, aus denen das Kind auswählen kann. Es wird seine Auswahl so treffen, daß es seiner Entwicklung dienlich ist. Es braucht eine verläßliche Umwelt, in der es Bestätigung erfahren kann. Jedes Kind ist auf seinem Weg zu mehr Selbstbestimmung zu unterstützen. Hermann Hesse drückt dies mit folgenden Worten aus:

„Der Mensch ist nichts Festes, Gewordenes

und Fertiges, nichts Einmaliges und

Eindeutiges, sondern etwas Werdendes, ein Versuch, eine

Ahnung und Zukunft, Wurf

und Sehnsucht der Natur nach

neuen Formen und Möglichkeiten.

Inhaltsverzeichnis

Im Folgenden werde ich die uns gewohnte“lineare Denkweise“, wie sie seit der Zeit von Newton in das Denken der Menschheit Einzug gehalten hat, erklären und der eher ungewohnten „nichtlinearen Denkweise“, wie sie Poncaré schon gesehen hat, am Beispiel des Wandels der Natur zur Kultur aufzeigen.

„Lineare Beziehungen lassen sich durch eine gerade graphische Linie verdeutlichen. Lineare Systeme weisen eine wichtige modulare Eigenschaft auf: Sie lassen sich aufeinander nehmen und wieder zusammensetzen. Die Teile passen stets wieder zusammen. Nichtlineare Systeme hingegen sind in aller Regel nicht auflösbar; sie lassen sich nicht beliebig trennen und zusammensetzen. Bei Fließsystemen und mechanischen Systemen sind die nicht beliebig trennen und zusammensetzen. Bei Fließsystemen und mechanischen sind die nichtlinearen Terme die Merkmale, die im Bemühen um richtiges und einfaches Verständnis meist übergangen werden.“ (Gleick, S. 40)

In der Mathematik erlaubt bei linearen Gleichungen die Untersuchung einer Lösung dem Mathematiker, das Ergebnis auf andere Lösungen zu verallgemeinern. Bei nichtlineare Gleichungen ist dies nicht möglich. Ein einmal erreichtes Ergebnis wird vielleicht nie wieder vorkommen.

Im Wandel einer Naturlandschaft zu einer Kulturlandschaft wird die lineare Denkweise deutlich sichtbar. Der Naturbegriff fand seine größte Umwandlung vom Übergang des Mittelalters in die Neuzeit: Ein ganzheitliches Welt- und Naturbild, das einer übermenschlichen Kraft und Ordnungsgestalt ungeordnet war. Diesem Denken wurde ein Weltbild entgegengesetzt, dessen Prägung durch das Aufkommen der neuen Wissenschaften verursacht wurde. Ein ganzheitlicher Begriff wurde durch einen komponentiellen ersetzt und somit die Voraussetzung zu einer funktionalistischen Arbeitsweise geschaffen. Mit der Trennung Natur – Kultur wurde dem ganzheitlichen Eingebundensein des Mensch in den Kreislauf der Natur ein Ende gesetzt. Eine vernetzte Ganzheit, in die der Mensch als ein Teil eingewoben ist, wurde objektiert, gewissermaßen verdinglicht, Natur wurde zu einem „Außen“, das es zu beherschen und zu bearbeiten gilt, eben zu kultivieren. Eine Fortsetzung findet diese Spaltung bis heute. Wie radikal dieser Wandel geschehen ist, soll anhand der Flußregulierungen in Europa gezeigt werden. Im Weiteren jedoch auch durch das Aufzeigen der Folgen und Auswirkungen in der Agrotechnik und nicht zuletzt in der Gentechnik.

Am Beispiel der Flußsysteme in Europa wird augenscheinlich, was „Linearität“ in Form von Flußregulierung bedeutet. Flüsse mit einem ausgeweiteten Verlauf; mit breiten Übergängen vom Wasser zu Land, mit für viele Tiere lebenswichtigen Überschwemmungsgebieten wurden begradigt und einbetoniert. Die Folgen für verschiedene Tierpopulationen sind schon relativ lange bekannt. Die Folgen für die Menschen werden leider oft erst durch Katastrophen klar. Überschwemmungen, wie diese z. B. im Sommer 1997 sowohl in Frankfurt a. Oder ebenso wie in Debant im Osttirol geschehen sind, erschrecken uns. Durch die Medien wird klar angesprochen, daß die Ursache u. a. in den Flußregulierungen von einst zu suchen sind, oder darin, daß zu nahe an Flüssen Siedlungen gebaut werden. Fließgeschwindigkeit sei hier nur als eine Komponente genannt, die sich durch die Linierung drastisch verändert hat.

Ich erachte es für interessant, den Wandel der Natur zu einer Kultur aufzuzeigen, da er zum Wandel des Menschenbildes und letzten Endes unseres gesamten Gesellschaftssystems beigetragen hat. In manchen wissenschaftlichen Richtungen scheint in oft erschreckender Weise das „lineare“, einseitige und abgegrenzte Denken weiterhin auf dem Vormarsch zu sein. Durch die neuen Techniken der Humanbiologie sind wir auf dem Weg ein neues Welt- und Menschenbild zu entwickeln. Der Mensch hat sich selbst auf den Thron der Götter gesetzt. Durch die Möglichkeiten in der Gentechnik wird der Mensch zu seinem eigenen Produzenten. Heißt es im Schöpfungsbericht der Bibel: „Und Gott sah, daß es gut war“, so ist dies dahingehend überholt, daß jetzt am Ende des Schöpfungsverses stehen müßte: und der Mensch sah, daß es wurde. Der Mensch ist zum formbaren Objekt des Menschen geworden, so drückte es R. G. Seed Wissenschaftler in einer Fernsehdiskussion aus. (9.7.98 im ARTE)

Der Mensch ist zu seinem eigenen Objekt geworden, das er gestalten kann. Wie ein Konstrukteur kann er bestimmen, wie er sich haben will. Es ist nur eine Frage des Preises. In einem Bericht der Tiroler Tageszeitung vom 18. April 1997 heißt es: „Ein Klon für kinderlose Paare. TOKIO. (dpa, TT) „Der Franzose Claude Verhilhon Rael hat in Tokio die Gründung einer Firma für das Klonen von Menschen bekannt gegeben.“ Das Herstellen des Menschen im Labor ist ein neuer Wirtschaftszweig geworden. Es entsteht ein Markt bei dem es um Angebot und Nachfrage geht. Es wird eine Frage des Preises ob und wieviel es von jedem Exemplar Mensch geben wird. Der Markt bestimmt unsere ethischen Entscheidungen. Diese Aussagen mögen uns erschrecken, doch sind sie in greifbare Nähe gerückt.

Die Frage bleibt offen, wer die ethischen Normen bestimmt, und was in der Folge mit jenen geschieht, die nicht in diese Nonnen hineinfallen. Gerade wenn es um behinderte Menschen geht oder um Menschengruppen, die den Anforderungen der Gesellschaft auf irgend eine Art und Weise nicht gerecht werden können.

In verschiedenen Publikationen wird betont, daß in Deutschland kaum mehr behinderte er zur Welt kommen, da durch die Möglichkeit der Pränataldiagnostik Behinderungen Kinder frühzeitig erkannt werden. Eltern können dadurch besser aufgeklärt werden. Eltern haben die Möglichkeit, sich für oder gegen ein Kind zu entscheiden. Behinderte Kinder können bis kurz vor der Geburt abgetrieben werden, wenn die Eltern bzw. die Mütter beweisen können, daß sie körperlich bzw. seelisch nicht dazu in der Lage sind, ihr behindertes Kind zu erziehen.

Nicht die Techniken an und für sich sind das, was entsetzt. Bei ihrem Einsatz für verschiedene Therapieformen, wie etwa in der Krebstherapie, werden von vielen Erfolgen berichtet. Jedoch ist es immer die Frage, was mit diesem neuen Wissen geschieht und wer dieses Wissen wie verwendet. Denn eines muß klar sein: was gem acht werden kann, muß auch gemacht werden, denn es lassen sich immer Argumente finden.

Die Menschheit stellte sich die Naturbeherrschung zur Aufgabe. Bereits in den frühesten menschlichen Gemeinschaften wurde durch Magie versucht, den Gang der Natur zu beherrschen. Unkontrollierbare Naturvorgänge sollten beherrscht oder zumindest beeinflusst werden können. Griff der Mensch zuerst nur eher passiv in das Naturgeschehen ein, so gelang es ihm immer mehr, aktiv einzugreifen, vor allem durch die verschiedenen technischen Errungenschaften. Mit der Aufhebung der ganzheitlichen, mythischen Naturauffassung distanziert sich der Mensch in seinen Denkprozessen von der Natur und macht sie sich zum Objekt, das er bearbeitet, kontrolliert, beherrscht. Die Natur wird immer berechenbarer. Was berechenbar ist, kann kontrolliert werden. Was rational als machbar erkannt wird, muss auch durchgeführt werden. Wer nicht freiwillig mitmacht, muss gezwungen werden, wie wir sehen werden. Durch die Trennung von Geist und Materie wird ein Objektiviierungsprozess in Gang geschalten, der es erlaubt, Natur zu beobachten, zu bearbeiten und zu beherrschen.

Eine der markantesten Abwandlungen des Naturbegriffs war mit dem Übergang von der mittelalterlichen zur neuzeitlichen Philosophie verbunden. Einem ganzheitlichen Welt- und Naturbild wurde ein Weltbild entgegengesetzt, dessen Prägung durch das Aufkommen der exakten Wissenschaften bedingt war. Es kam zu einer Umdeutung des Wortes ‚Natur‘ in einer sehr grundlegenden Weise. So wurde zum Beispiel der Natur- und Landschaftsbegriffs, etwa durch das Wort ‚Ökosystem‘ ersetzt.

Die Gedanken des „Fortschritts“ sind zu sehen in der praktischen Umgestaltung der Naturlandschaften in eine Kulturlandschaften. In Deutschland begann der ökonomische Modernisierungsprozeß bereits vor der Industrialisierung. Was man als Agrarreform zu bezeichnen pflegte, war zugleich ökologische Reform und landschaftsverändernde Maßnahme. Das Land, aber auch die Leute mußten ihrer „Wildheit“ entrissen werden.

So verfaßte der Staatsrat Joseph Hazzi, um 1800 eine Beschreibung des „Herzogthums Bayern“ folgendermaßen:

„Das aufgeschwemmte, in Gries und Thon bestehende Terrain enthält nebst der Windach mehrer Bäche, Filz und Moos und einiges Gehügel. Die Wege sind nicht zu passieren. Das Ganze hat ein wildes Aussehen. Die meistens großen, von Holz erbauten Dörfer sind von Waldungen umrungen, und die Kirchen ragen wie aus Holzstössen hervor. Die Landwirtschaft ist hier schlecht bestellt und nimmt höchstens den dritten Theil ein, das übrige ist Wald, Weide oder Filz. Die Felder sind wenig besorgt; die Brache ist auch noch beibehalten. Die wenigen Wiesen sehen eben so unkultiviert aus.“ (Kobold, S. 28) Wälder, Moore und Filze, Dörfer wie Holzstöße, unpassierbare Wege, das sind bei Hazzi keineswegs Chiffren einer positiven besetzten Landschafts- und Naturerlebens, sondern irritierende Zeichen der Wildnis, der Unkultur.

Was die Bauern in den Augen der Reformer alles falsch machten, sieht man in folgender Aussage: „Man sehe nur was immer für Gemeindegründe, Wyeden, Auen, etc. an, wie sie der lieben Natur so vollkommen überlassen werden, als wenn sie der Menschen Hände nicht bedürftig oder würdig wären. Disteln, Dörner, allerhand Unkraut, und Maulwurfshäufungen vermehren sich jährlich darauf; das gute Gras hingegen nimmt ab“, so heißt es in einer Tiroler Schrift von 1767. (Kobold, S. 34)

„Hutung, Trift und Brache, die größten Gebrechen und die Pest der Landwirtschaft“, lautet dann auch der Titel einer aufklärerischen Schrift des Geheimrates Schubart von Kleefeld 1783. (Kobold, S. 35) Auf diese Art und Weise wurde über natürlich gewachsene Landschaften gesprochen.

Dort, wo der Mensch seine durch viel Erfahrung erprobtes Leben nicht einfach aufgeben wollte, wurde zu härteren Mitteln gegriffen. Kultivierung oder Enteignung war die Devise der Reformbewegung unter Maria Theresia. 1769 verfügte sie deshalb: „jeder muss in den nächstfolgenden zwey Jahren durch gehörige Pflege nach Maaß seines Feldwirtschaft-Standes …,sonderlich feuchte Orte, in Wiesen oder aber durch Umrisse und Anbau …in Klee- und Grasfelder stückweise verwandeln; im überigen die Widerspenstigen und Nachläßigen ihres Antheils verlustig seyn“ . (Kobold S.36)

Mit gewaltsamen Methoden wurden die Bauern gezwungen, ihr Land zu kultivieren. „Boden“, „Erde“, „Länderey“ sind ein mehr oder weniger einheitliches und gefügiges Substrat, – „gehorsame Erde“. Die Landschaft, die man vorfand, war durchaus nicht natürlich, sondern eine solche Landschaft galt es erst herzustellen nach einem Plan, der auf menschlichem Denken, auf der Erkenntnis „wahrer“ Naturgesetze und einer „wahrhaft“ „naturgewollten“ Ordnung basiert. Die Vielfältigkeit, das Miteinander in der Natur durfte nicht mehr sein und galt als Verstoß gegen die Ordnung: „Der Fehler liegt in der leidigen Unordnung, nach der man keine Sache in seiner Art allein, zufolge der weisen Vorschrift der Natur, recht nutzen will“! (Kobold S. 39)

„Eigensinn, Aberglaube, Müßiggang und Unverstand sind bisher die stärksten Hindernisse vernachlässigt und nicht so der Nutzen davon recht heraus gesucht worden ist.“ (Churbayer, Intelligenzblatt; 1767 zit. in Kobold, S. 40).

Das ausgeklügelte Lebens- und Überlebenssystem der Bauern von damals wurde in Frage gestellt. Denn diese hatten gelernt, in vielfältiger Weise trotz der klimatisch schweren Bedingungen, ihr Land sinnvoll für ihr Überleben zu nutzen. Vielfalt und Komplexität zeichneten die traditionelle ländliche Wirtschaft aus. Fast alles stammte aus dem eigenen Dorf oder aus eigenen Erzeugnissen.

Was man damals abzuschaffen begann, war eine Wirtschaftsweise, die mit fließenden Übergängen und einer bisweilen noch recht „wildwüchsigen“ Natur zu leben verstanden; die nicht auf Spezialisierung, sondern eher auf Vielfalt und integrierte Produktionsabläufe baute; war eine Wirtschaft die kaum Wachstum, aber halbwegs stetige Erträge im Rahmen erlaubte. Die Bauern pflegten damals durch ihre Vielfalt „Schadensbegrenzung“ nicht „Gewinnmaximierung“.

Im Zuge der Modernisierung sind Prinzipien über Bord geworfen worden und Kompetenzen sind verkümmert, die man heute – unter veränderten Bedingungen gebrauchen könnte. Heute wissen wir: „Wird die natürliche Strukturvielfalt durch den Menschen herabgesetzt, resultiert daraus Reduktion der Artenzahl und Diverisität, aber auch der Dichte, Biomasse und Produktion. “ (Studie 1998, S. 87)

Die Natur:

Mit dem Beginnen der Industrialisierung änderten sich die Ansprüche an die Erträge der Landwirtschaft. Früher war die Tätigkeit der Bauern nicht absatz- und gewinnorientiert, sie diente überwiegend dem eigenen Überleben. Mit der Zeit wurde es jedoch notwendig, daß die Menschen die in der Industrie arbeiteten und in den Städten lebten, von den Produkten der Bauern ernährt werden mußten.

„Um Europa seinen Aufschwung, sein Bevölkerungswachstum, die Verstädterung und Industrialisierung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts zu erlauben, bedurfte es eines gewaltigen Anstiegs der agrarischen Produktion. Und die erste Maßnahme, die man ergriff, war die Ausdehnung der Kultivation: die großflächige Umgestaltung und Indienstnahme der ‚Landschaft‘ für die Zwecke einer effizienten Agrikultur. Das Erzeugungsvolumen war zum entscheidenden Effizientskriterium geworden. „Es galt, die Böden möglichst ertragreich zu nutzen. „Man schritt zu Nutzungsformen, die die Landwirtschaft und Agrarlandschaft – verstärkt nochmals die Industrialisierung – mehr und mehr aus natürlichen Kreisläufen auskoppelten durch und die mittlerweile längst negative Auswirkungen auf das Ökosystem und – unter gewandelten ästhetischen Vorzeichen – auch das Landschaftsbild zeigen“(Kobold, S. 43 ff.)

Im Sinne des größeren Nutzens, im Sinne einer größeren Wirtschaftlichkeit gilt es bis heute Landschaft, Pflanzen Tiere und nicht zuletzt den Menschen zu beherrschen und zu manipulieren. So etwa zeigt Furrer anhand eines Beispieles aus der Agrotechnik gut auf, wie Pflanzen genetisch verändert, d.h. gezüchtet werden, die gegen bestimmte Schädlingsbekämpfungsmittel resistent sind. Diese Pflanzen können aber nur noch mit Hilfe bestimmter Dünger, natürlich von derselben Firma hergestellt, wachsen. Daraus ist klar zu ersehen, wie es einem Saatgutkonzern gelingt, das Land und seine Bauern zu beherrschen.

Im Falle der Nutztiere ist ähnliches bekannt. Berichte von Superkühen und fettarmen Riesenschweinen sind den Medien zu entnehmen. Der Agrotechnik gelangen wichtige Schritte auf dem Weg zum einheitlichen, linearen Modellebewesen. Wäre nicht ein Arbeiter, der resistent gegen die Gifte und Abfallprodukte dieser Industrie, ist ein willkommenes Geschöpf? Ich hoffe, dass diese markaber anmutende Bemerkung markaber bleibt.

Artenvielfalt, wie sie früher zum Überleben der Bauern und der gesamten Bevölkerung notwendig war, ist nicht mehr gefragt. Leistungssteigerung, Absatzerhöhung, Ertragssteigerung und Globalisierung sind Schlagworte, denen eine Vielfalt weichen muß. Der Weltmarkt bestimmt den Preis und die Art. Die Welt ist zusammengewachsen. Das dahinterstehende Absatzsystem ist so ausgeklügelt, daß auch der Bauer im hintersten Seitental des Tiroler Lechtales nicht mehr ohne das von den Landwirtschaftverbänden genehmigte Saatgut, ohne die von der EU genehmigten Samen bestimmter Stiere existieren kann. Der Bauer wird dabei zwar nicht mehr direkt seines Landes enteignet, wie zur Zeit von Maria Theresia, aber er bekommt dafür keine Subventionen vom Land, Staat oder der EU. Ohne diese Gelder kann er jedoch nicht mehr existieren und überleben, da die Preise für seine Absatzprodukte ebenfalls vom Markt bestimmt werden. Diese werden möglichst niedrig gehalten.

Wie ich finde drückt es R. Beck treffend aus, wenn er schreibt: „Die ökologische Verfassung und das Aussehen unserer Landschaft hängen entscheidend davon ab, was die Wirtschaftszweige, die sich ihrer bedienen, aus ihr machen.“ (Geck in Kobold, S.28)

Der Mensch:

Im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts sich die Einstellung nicht nur gegenüber dem Menschen. In diesem Zeitraum wurden behinderte Menschen zu einem besonders wahrgenommen Personenkreis. Davor galten sie galten selbstverständlicher Teil der Gesellschaft. Im Folgenden beziehe ich mich auf I Von der Schmitten, der diesem Prozeß der Wahrnehmungsänderung von Behinderungen in Salzburg anschaulich beschreibt. Ärzte begannen es als ihre Aufgabe zu sehen „dem Übel“ auf den Grund zu gehen und die dazu nötigen Tatsachen genau zu beobachten und zu beschreiben. Sie erklärten Schwachisinnige als „einheimische Übel“ und stellten ihre Arbeit in den Dienst des Staates: So beschreiben etwa die Brüder Wenzel: “ daß die Blüte eines Staates nach der Menge der betriebsamen und thätigen Bürger zu berechenen sey. Desto größer in der Pflicht der Ärzte, auf Ausrottung aller jener Uebel zu denken die dem großen Interesse desjenigen Staates, dessen Mitglieder sie sind entgegenwirken. “ (von der Schmitten, S. 11)

Es entstanden Ansichten, die sich einer neuen Wissenschaftlichkeit verpflichtet sahen, wie sie die Aufklärung hervorgebracht hatte. Betont wurde die Empirie, das Experiment, die Analyse, der Schluß vom Besonderen auf das Allgemeine; bekämpft wurden die jahrhundertlangen a-priori-Wahrheiten der traditionellen und Autoritäten und die Methode der Abteilung der Besonderen aus dem Allgemeinen. Es galt „schlechtes Erbgut“ nicht weiterzugeben: „Das Gesetz sollte vollkommenen Cretinen die Ehe untersagen „(von der Schmitten, S. 14)

Die Natur „draußen“ in der Welt mußte erforscht werden, ebenso wie die „menschliche“ Natur. Im Frankreich des ausgehenden 18. Jahrhunderts etwa organisierten Philosophen und Morallehrer, Metaphsyiker und Ärzte, Historiker und Reisende, Sprachlehrer und Pädagogen in der „Societe des Observateurs de l`Homme“ (Vereinigung der Menschenbeobachter) um eine objektive Wissenschaft vom Menschen zu begründen. Eine Reise haben sie allemal vor, eine geistige Reise in das physische, moralische und intellektuelle Dasein des Menschen. Viele gehen daher tatsächlich auf Reisen, wobei sie auf den Spuren der ehemaligen kolonialen Eroberer wandeln, mit dem Ziel, die „Wilden“ an der „Wiege der menschlichen Gesellschaft“ zu beobachten und so Rückschlüsse auf die Natur der Zivilisierten, sprich europäischen Völker ziehen zu können. Gleichzeitig sollten die Errungenschaften der europäischen Zivilisation den Wilden beibringen. Die innere Kolonialisierung der einst eroberten Territorien wird zum Programm erhoben, deren direkte physische Besetzung ist nicht mehr aktuell.

Erobert wird jetzt der „menschliche Körper“ auf der anatomischen Landkarte. (vgl. von der Schmitten, S. 11, ff.)

Naturbeherrschung wird langsam zu Menschenbeherrschung. Der menschliche Körper wird immer mehr zum Forschungsobjekt wie etwa der Medizin und der Arbeitstechnik, aber ebenso der Psychologie und Pädagogik. Dieses Denken treibt seine Blüten in immer vollkommener Art und Weise bis in unsere Tage. Immer genauer werden Menschen in Kategorien eingeteilt und zugeordnet. In einem Gesellschaftssystem in dem Normierung ein Grundprinzip ist, gilt es andere Sichtweisen aufzuzeigen und auch wissenschaftlich dazurstellen.

Durch die Normwertorientierung in unserer Gesellschaft testen und überprüfen wir Menschen nach ihren Fehlern. Wir stellen fest, daß sie entweder nicht sprechen, nicht lesen oder sich nur begrenzt bewegen können. Das hat zur Folge, daß der betreffende Mensch durch ein Gutachten als z.B. geistig behindert eingestuft wird. Georg Feuser schreibt dazu in einem Aufsatz bei Merz/Frei (S. 104f):

„Wir sagen damit aus, dass er so ist, wie (oder: weil) er uns (so) erscheint. In unserem Gutachten dürfte allenfalls stehen: ‚Unter Anwendung… dieser und jener . Beobachtungs-, Test- und Überprüfungsverfahren stelle ich an Herbert Verhaltensweisen und – bezogen auf bestimmte die es, entsprechend unseren heutigen Standards, bezogen auf die Testparameter und Überprüfungskriterien erforderlich erscheinen lassen, Herbert der Gruppe von Menschen zuzuordnen, einmal im die als geistigbehindert bezeichnet werden.‘ Ob dieser Mensch ‚Herbert‘ – klassischen Raster gedacht, das im Grunde keine Berechtigung hat – ‚geistigbehindert ist oder nicht‘, weiß niemand von uns und ist nicht belegbar. Wir wissen heute nicht einmal entfernt objektiv, was ‚Geist‘ ist, geschweige denn, was eine Behinderung des ‚Geistes‘ oder am ‚Geist‘ sein könnte. Ich denke, es wird hinreichend offensichtlich, dass der Begriff der ‚geistigen Behinderung ’selbst so schnell als möglich anstelle der Menschen, die damit bezeichnet werden, als Un-Wort geächtet werden sollte. Mit solchen ‚Zuschreibungen‘ machen wir eine beobachtbare Erscheinung zum ‚inneren Wesen‘, zur ‚menschlichen Natur‘ desjenigen , an dem wir sie -phänomenologisch, noch dazu oft nach fragwürdigen Kriterien – beobachten! Das hat auf der Basis des heute möglichen Erkenntnisstandes mit Wissenschaftlichkeit rein gar nichts mehr zu tun“.

Der Autor Peter Hoet beschreibt das Problem der Einteilung des Menschen in Kategorien auf andere Art und Weise in seinem Roman „Der Plan von der Abschaffung des Dunkels“: „Wenn man etwas bewertet, dann ist man gezwungen, sich vorzustellen, daß es in eine lineare Werteskala einzuordnen ist, sonst kann die Bewertung nicht stattfinden. Jeder der sagt, etwas sei gut oder schlecht oder ein bißchen besser als gestern, geht davon aus, daß es ein Notensystem gibt, daß man auf eine einigermaßen klare und nachvollziehbare Weise eine Leistung mit einer Art Zahl versehen kann. Doch niemals und zu keiner Zeit hat man ein Verfahren vorgelegt, wie man Noten geben soll. Und das sage ich nicht, um jemanden in Verlegenheit zu bringen. Niemals in der ganzen Weltgeschichte konnte jemand für irgend etwas, das nur ein bißchen verzwickter ist als einfache Situationen beim Fußball oder ein Vierhundertmeterlauf, ein Verfahren beschreiben, das von verschiedenen Menschen gelernt und befolgt werden könnte, und zwar so, daß sie dieselbe Note geben würden. Noch nie hat man sich auf eine Methode einigen können, um zu entscheiden, wann eine Zeichnung, eine Mahlzeit, ein Satz, ein Schimpfwort, ein Einbruch, ein Schlag, ein Vaterlandslied, ein dänischer Aufsatz, ein Schulhof, ein Frosch oder ein Gespräch gut oder schlecht ist oder besser oder schlechter als eine andere oder ein anderer oder ein anderes. Niemals, nichts, was einem Verfahren auch nur nahe käme. Ein Verfahren aber ist wichtig, denn es stellt erst sicher, daß ganz offen und ehrlich über etwas gesprochen werden kann. Eine Verfahren ist etwas, das Menschen beizubringen wäre, […]. In der ganzen Welt gibt es kein Verfahren zur Bewertung der Qualität von zusammengesetzten Phänomenen.“ (Hoet, S. 92)

Im Folge werde ich mich auf eine Studie über Fließgewässer (Universität für Bodenkultur Wien, 1993 u. 1998) in Österreich beziehen. Ich versuche damit zu unterstreichen, wie schwerwiegend des Menschen auf diese empfindlichen Systeme auswirkt. Es wird sich zeigen, daß durch die Flussregulierungen eine Artenvielfalt an den verschiedenen Übergängen auftritt verloren geht, die besonders (z.B. Fluß/Land, unterer und oberer Flußlauf usw.) Die für Tiere und Pflanzen wichtigen Übergänge gingen vor allem durch die Flussbegradigungen verloren. Wir werden sehen, daß sich der Mensch durch die Eingriffe verschiedentlich selber in Gefahr bringt, da die Folgen (siehe Schmetterlingseffekt) unabsehbar sind.

Weiters versuche ich den Bezug zu den pädagogischen Forderungen von Huschke-Rhein (von Lüpke/Voß, S. 36ff) herzustellen, in denen die Anerkennung des Wertes der Vielfalt in Natur und Menschenwelt hervorgehoben wird. Wir sind darin aufgerufen, die Unterschiedlichkeit der uns anvertrauten Personen zuzulassen, zu unterstützen und als Pädagogen eher die Rolle des Beobachters einzunehmen.

Die Entwicklung natürlicher Systeme und damit die Entwicklung der Menschen, lässt sich nicht endgültig berechnen, unterdrücken oder formen. Das zeige ich am Beispiel der Flußsysteme. Vor allem in der Nachkriegszeit wurden viele Fließgewässer durch den Flußbau sowie die Wildbach- und Lawinenverbauung massiv reguliert. Die häufigsten Eingriffe des Menschen an Fließgewässern sind:

- Kraftwerke mit ihren vielschichtigen Problembereichen (z.B. Stauhaltung, Schwellbetrieb, Ausleitung etc.)

- Regulierungsmaßnahmen durch den Flußbau und/oder die Wildbach- und Lawinenverbauung

- Abwasserleitungen mit fäulnisfähigen und/oder toxischen Inhaltsstoffen, oder thermischen Belastungen

In jedem Flußabschnitt sind die unterschiedlichen Lebensgemeinschaften vom Zusammenspiel und Wechselwirkung vieler Faktoren abhängig. Die Eingriffe des Menschen stören und verändern diesen sensiblen Faktorenkomplex oft grundlegend. Die Auswirkungen sind nicht nur lokal zu betrachten, sondern gehen weit über den unmittelbaren Eingriffsbereich hinaus.

Derzeit werden in Österreich rund 70 % der ausbauwürdigen Fließgewässerstrecken energiewirtschaftlich genutzt, in Oberösterreich sind es bereits 91 % (im Vergleich dazu: Schweiz 95 %). (vgl. Studie 1998, S. 76) Es ist z. B zu hinterfragen, ob aus volkswirtschaftlicher Sicht der Nutzen tatsächlich gegeben ist. Die Problematik der Kraftwerke wird meines Erachtens in der Studie gut am Beispiel des Nil erklärt: „Durch den Stauraum ergeben sich gewaltige Verdunstungsverluste, die Sedimentation ist wesentlich höher als erwartet. Natürliche Düngung der ursprünglich jährlich inundierten (=überschwemmten) Flächen (für die Landwirtschaft Ägyptens von grundlegender Bedeutung!) entfällt. Ein hoher Anteil der Stromausbeute ist nunmehr für die Produktion von Dünger notwendig. Düngung/Bewässerung führen zu Versalzung der Böden. Das ehemals vorwachsende Delta zeigt rückschreitende Fischereierträge im Mittelmeer. Durch Bewässerungssysteme nehmen Malaria und Bilharzinose (Trematode der Gattung Schizostoma) enorm zu. Quintessenz: Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist heute zu hinterfragen, ob die Errichtung des Assuanstaudammes ein zielführendes Projekt war.“ ( Studie 1998, S. 81)

Fließgewässer sind im Vergleich zu stehenden Gewässern extrem offene Ökosysteme. Sie sind mit ihrem begleitenden Umland aber auch dem übrigen Einzugsgebiet in wesentlich stärkerer Wechselwirkung als Seen. Die fließenden Wellen transportieren Geschiebe und Schwebestoffe, aber auch Nährstoffe u.v.m. Zwischen dem Ursprung des Flusses und der Mündung ändern sich oft die Randbedingungen (Höhenlage, Habitatausstattungen O2-Gehalt, Temperatur etc.). Betrachtet man den Längsverlauf, ergeben sich dadurch charakteristische Abfolgen unterschiedlicher Fließgewässer- Biozönosen (Lebensgemeinschaft), die z.B. in den klassischen Fischregionen zum Ausdruck kommen. (vgl. Studie, S. 65)